EPÍLOGO.

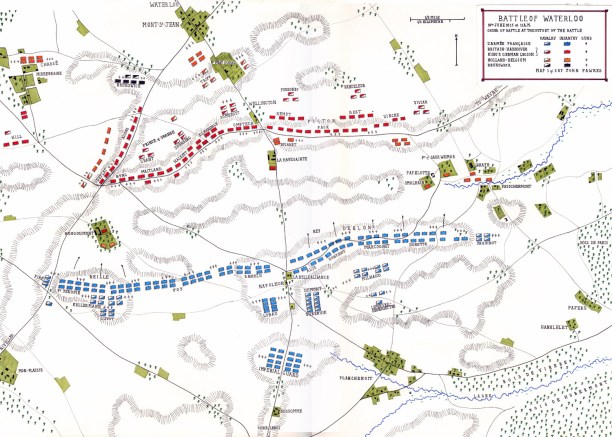

El 18 de junio de 1815, casi 200.000 tipos se enfrentaron en Waterloo, una baldosa de apenas 4×4 kilómetros de extensión. Nunca antes, ni después, se han concentrado tantas tropas en un campo de batalla tan pequeño. Los recuentos de bajas más fiables indican que el ejército anglo-aliado sufrió unos 3.500 muertos, un número similar de desaparecidos (la mitad no volvieron a ser vistos jamás) y más de 10.000 heridos (unos 2.000 de los cuales no sobrevivieron). Los prusianos llegaron a los 1.200 muertos, 1.400 desaparecidos y unos 4.400 heridos, cifras aún menos fiables que las de los anglo-aliados, por cuanto los archivos militares prusianos quedaron reducidos a cenizas durante la Segunda Guerra Mundial. Respecto a los franceses, resulta especialmente complicado cuantificar sus pérdidas, ya que el desmantelamiento del ejército imperial provocó que nadie se preocupase por hacer un recuento regimental en los días posteriores al 18. De todos modos, el dato más aproximado lo facilitó la prensa de la época, que hablaba de unos 20.000 muertos y desaparecidos (a lo cual habría que sumar los 20.000 desertores y prisioneros originados tras la refriega).

En el plano puramente estratégico, está claro que la victoria en la campaña de Waterloo fue de largo para Bonaparte, que en apenas tres meses se inventó de la nada un ejército entero, lo desplazó hasta Bélgica sin que se enteraran los aliados (pese a que le estaban vigilando expresamente, los muy tarugos), y les ganó la posición central, colocándose en una situación inigualable para derrotarlos. Sin duda fue uno de los despliegues de tropas más magistrales de su carrera militar (sino el que más). Lamentablemente, las victorias estratégicas y los despliegues magistrales sirven de bien poco si luego no eres capaz de capitalizar toda esa ventaja en el campo de batalla; y Napoleón, por una mezcla de mala suerte, desempeño del enemigo y errores no forzados de sus generales (y de él mismo), no supo hacerlo en Waterloo pese a las numerosas ocasiones que se le presentaron para ello (como hemos ido viendo a lo largo del relato). Recurriendo una vez más a los símiles futbolísticos, podemos decir que los franceses dominaron la posesión del balón y la posición de campo pero fallaron todas sus ocasiones, mientras que los aliados metieron un gol de contraataque y se dedicaron a defender el resultado con uñas y dientes, aplicando el orden y el sentido común.

Todas las generaciones posteriores a la batalla de Waterloo la recordaron como un claro punto de inflexión histórica, “El gozne del siglo XIX”, como diría Víctor Hugo. A Waterloo le siguió casi medio siglo de paz ininterrumpida en Europa (de hecho, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial un siglo después, los únicos conflictos que se produjeron fueron la guerra de Crimea y la Franco-Prusiana de 1870). Sin embargo, también le siguió la decadencia política y económica de un continente que laminó casi por completo las novedosas ideas de libertad y neo-nacionalismo del código napoleónico para volver a la autocracia de siempre, quedando sometido por completo al dominio comercial de Gran Bretaña, que supo sacar tajada de todo el follón y relevar a Francia como primera potencia y nuevo “estado policía del mundo”.

¿Qué hubiera pasado si Napoleón hubiese logrado romper el centro de Wellington y ganado la batalla? Pues depende, porque no es lo mismo hacerlo a las cinco de la tarde que a las ocho de la noche, por ejemplo. Es de suponer que los prusianos, cuyo ejército era en buena parte milicia, habrían huído en estampida al ver retirarse a los anglo-aliados (casi todas las batallas de esa época acababan así: con uno de los contendientes rompiendo moral y saliendo por patas). Sin embargo, si por algún milagro Blücher hubiera logrado mantener a sus tropas en liza, quizás tendría aún una oportunidad, sino de vencer a los franceses, sí de enfangarlos lo suficiente como para que los austriacos (que aunque estaban lejos tambíen venían de camino, con más de 200.000 soldados) se posicionaran y se convirtieran en la siguiente amenaza contra el Emperador. Al fin y al cabo, aunque el ejército francés aún seguiría siendo muy superior en calidad a los enemigos de la Séptima Coalición que le quedaban por batir, estaría desgastado y sin reservas. O quizás no, quizás Napoleón habría derrotado limpiamente a los prusianos al día siguiente, y habría llegado a Bruselas a tiempo para que su Armee du Nord descansara, se reavituallara y cubriera las bajas con nuevos reclutamientos (en cuyo caso, los austriacos se hubieran cagado vivos). Los historiadores llevan dos siglos especulando al respecto y jamás se han puesto de acuerdo. Ahí está la gracia de la batalla de Waterloo.

Y a nivel más general, ¿qué hubiera ocurrido de mediar una victoria contundente de Napoleón en Mont Saint-Jean? Dejemos que Alessandro Barbero (ya cité hace unos días como imprescindible su libro La batalla), nos dé una lección de historia-ficción: “Las ideas liberales hubieran sido menos marginadas y perseguidas de como ocurrió en realidad en tiempos de la Santa Alianza, y probablemente en Francia no se habría producido la revolución de 1830, pero despues de esa fecha las diferencias se reducirían a simples detalles, como la distinta carrera política de lord Wellington. La hegemonía de Inglaterra en el mundo se habría impuesto de todos modos. Prusia, medio siglo después, propondría igualmente su candidatura a la cabeza de una Alemania unida. Y en cuanto a Francia, es seductor imaginar que antes o después habría subido, de todos modos, al trono Napoleón III, y que más o menos desde 1850 la historia del mundo sería perfectamente idéntica a la que conocemos”. Bueno, como suele decirse, si mi abuela hubiese tenido ruedas habría sido una bicicleta…

Y así acaba, en fin, nuestra historia. Espero que os lo hayáis pasado la mitad de bien leyéndola que yo ordenándola en mi cabeza, revisando mapas y libros y poniéndola por escrito (y pido perdón a Alessandro Barbero, Patrick Rambaud y Arturo Pérez-Reverte, entre otros, por todo lo que les he robado). Para cerrar de forma redonda el asunto, aquí os dejo un “qué fue de ellos” con los tres personajes principales de este drama apasionante:

Tras la batalla, el Príncipe de Wahlstatt y mariscal de Prusia lideró una encendida persecución de los restos de l’Armée francesa hasta París. Allí pasó unos meses ajustando cuentas pendientes (como por ejemplo, hacer dinamitar el puente dedicado a la victoria que Napoleón lograra contra los prusianos en Jena). Tras esto se retiró a su residencia en Silesia, donde se entregó abiertamente a la bebida, el juego, las putas, y demás aficiones que ya le habían costado la expulsión del ejército en su juventud. Murió cuatro años después de Waterloo, a los 76 de edad, por causas indeterminadas, aunque los testimonios de varios de sus sirvientes citan la demencia senil como uno de los factores principales (al parecer, había días en que no quería bajar de su cama mientras repetía la frase “¡El suelo quema!”).

Sir Arthur Wellesley, Duque de Wellington

Sir Arthur Wellesley, Duque de Wellington

La batalla de Waterloo lo encumbró definitivamente. Fue ascendiendo hasta ser nombrado comandante en jefe del ejército británico (de manera vitalicia), y se convirtió en la cara más popular del partido Tory. En 1828 llegó a ser primer ministro británico. Le tocó gobernar durante una era bastante convulsa, llena de revueltas, y aplicó unas políticas ultraconsevadoras que no fueron bien recibidas. Su popularidad tanto dentro como fuera del partido fue declinando, hasta que pasó a un segundo plano, ocupando cargos tales como ministro de exteriores y jefe de la Cámara de los Lores. En 1846 se retiró de la política. Murió en 1852 de un derrame cerebral, y fue enterrado en un sarcófago de «luxulyanito» (una variedad de granito bastante rara) en la Catedral de St. Paul, protagonizando un funeral de estado a todo trapo (tras él, solo Churchill ha recibido honor semejante). En vida nunca le gustó recordar la batalla de Waterloo, y se opuso firmemente y con menosprecio a cualquier intento de los historiadores por escrutarla y registrarla, llegando al extremo de escribirles personalmente para convencerles de que olvidasen el asunto (“Dejad correr la batalla de Waterloo”, o “Es sin duda alguna uno de los acontecimientos más interesantes de los tiempos modernos, pero no albergo esperanza de leer un relato detallado que sea cierto”). Solía decir a sus allegados, medio en broma medio en serio: «Existen tantas versiones sobre esa contienda, que en ocasiones incluso yo dudo de haber estado allí”.

Pese a que tras la debacle de Mont Saint-Jean aún mantenía un buen ejército con el que podría haber organizado la defensa de Francia, el Emperador era consciente de que su momento había pasado, perdido el apoyo de los políticos y de buena parte de una población cansada ya de guerrear. Por tanto, tras plantearse huir del país en barco y comprobar que los ingleses mantenían vigilados todos los puertos, abdicó y marchó a Rochefort, en donde capituló ante Frederick Maitland, capitán de la fragata real británica HMS Bellerophon. Fue encarcelado y desterrado a Santa Elena, una pequeña e inhóspita isla en el oceáno atlántico, a casi dos mil kilómetros de la costa africana. Allí se entregó a la jardinería y a dictar sus memorias al historiador Emmanuel de Las Cases, en las que dedicaba severos rapapolvos a sus enemigos, así como a todos aquellos que según él le habían fallado o traicionado a lo largo de los años. Hubo varias iniciativas para rescatarlo, ninguna de las cuales fue más allá de una fase inicial de planeo (incluyendo una bastante psicotrónica, por parte de soldados retirados de la Grande Armée afincados en Texas, que querían usar un submarino y llevarse a Napo a los Estados Unidos para implantar allí una versión remozada del régimen imperial). Su salud menguó rápidamente en aquel clima hostil, y el 5 de mayo de 1821, a la edad de cincuenta y un años, murió finalmente en la cama. Sus últimas palabras fueron una glosa de aquello que más había amado en vida: “France, l’armée, Joséphine…”.

La versión oficial dice que falleció de cirrosis en el píloro o cáncer de estómago, pero investigaciones recientes hechas a muestras de su cabello han encontrado trazas bastante elevadas de arsénico, lo cual indicaría que fue, de hecho, envenenado. ¿Por quien? No se sabe, pero aún en el destierro era una figura mítica, incómoda, y desde luego su muerte y su olvido dejó tranquilos a muchos de sus rivales.

Permaneció enterrado en la isla hasta 1840, cuando a instancias del gobierno francés sus restos fueron repatriados a París y paseados por el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia hasta la Capilla de Saint Jérôme, en un funeral multitudinario y muy sentido, adornado por las notas del Réquiem de Mozart. En 1861, cuando su enorme mausoleo en Les Invalides fue completado, encontró allí descanso definitivo, en el interior de un sarcófago de pórfido. Y a día de hoy allí sigue, contemplado por la eternidad, un hombre cuyas hazañas y miserias bautizaron a toda una época: Napoleón I, Emperador de los franceses.

se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió, así que la leyenda vuelve a tomar el control de la narración y nos describe un episodio que quizás no fuera exactamente así, e igual ni siquiera tuviese lugar (pero que desde luego en mi versión SUCEDE, porque es épico y me mola): cuando todo el pescado está vendido, los anglo-aliados avanzan sus cañones, los despliegan frente a los cuadros de la Vieja Guardia, a pocos metros de distancia, e invitan a los soldados imperiales a deponer las armas. Agarrado a una bandera de Francia coronada por el águila imperial, el general Cambronne responde con la frase que todos conocemos, probablemente la más famosa de cuantas se pronunciaron (o no) durante la batalla de Waterloo: «Merde! La Garde Meurt Mais Ne Se Rend Pas!«. Los cañones abren fuego. No dejan títere con cabeza (aunque el propio Cambronne no muere; solo resulta herido y hecho prisionero). Punto y final a la batalla de Waterloo.

se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió, así que la leyenda vuelve a tomar el control de la narración y nos describe un episodio que quizás no fuera exactamente así, e igual ni siquiera tuviese lugar (pero que desde luego en mi versión SUCEDE, porque es épico y me mola): cuando todo el pescado está vendido, los anglo-aliados avanzan sus cañones, los despliegan frente a los cuadros de la Vieja Guardia, a pocos metros de distancia, e invitan a los soldados imperiales a deponer las armas. Agarrado a una bandera de Francia coronada por el águila imperial, el general Cambronne responde con la frase que todos conocemos, probablemente la más famosa de cuantas se pronunciaron (o no) durante la batalla de Waterloo: «Merde! La Garde Meurt Mais Ne Se Rend Pas!«. Los cañones abren fuego. No dejan títere con cabeza (aunque el propio Cambronne no muere; solo resulta herido y hecho prisionero). Punto y final a la batalla de Waterloo.

pacidad operativa. Es decir, que Napoleón aún tiene otros 47 nuevos de trinca, incluyendo a los 22 de la Guardia Imperial. Son muchos, sí, pero el terreno no les beneficia y el tiempo corre cada vez más en su contra. En ambos lados, la sensación es que el resultado pende de un hilo.

pacidad operativa. Es decir, que Napoleón aún tiene otros 47 nuevos de trinca, incluyendo a los 22 de la Guardia Imperial. Son muchos, sí, pero el terreno no les beneficia y el tiempo corre cada vez más en su contra. En ambos lados, la sensación es que el resultado pende de un hilo.

Emmanuel Grouchy, de origen polaco (nacido como príncipe Poniatowski) segundo conde de Grouchy y mariscal de Francia, es un tipo prudente, con fama de saber nadar y guardar la ropa. Esa prudencia le ha permitido sobrevivir al Terror de Robespierre manteniendo la cabeza sobre los hombros (de hecho fue uno de esos raros nobles que se aliaron a la causa revolucionaria), seguir coleando durante todas las guerras napoleónicas pese a haber sido herido en campaña como quince veces (algunas de bastante gravedad), y destacar mandando la caballería imperial francesa en Smolensk, en Borodino y en la retirada de Moscú. Esa misma prudencia le servirá también para, una vez que esta postrera aventura imperial de Waterloo acabe en desastre, escapar a los pelotones de fusilamiento y morir tan pancho en su cama muchos años después. Sin embargo, el 18 de junio de 1815, con el destino de toda Europa en la balanza, sin duda Napoleón hubiese agradecido que Grouchy demostrase algo más de iniciativa, intuición y capacidad de riesgo.

Emmanuel Grouchy, de origen polaco (nacido como príncipe Poniatowski) segundo conde de Grouchy y mariscal de Francia, es un tipo prudente, con fama de saber nadar y guardar la ropa. Esa prudencia le ha permitido sobrevivir al Terror de Robespierre manteniendo la cabeza sobre los hombros (de hecho fue uno de esos raros nobles que se aliaron a la causa revolucionaria), seguir coleando durante todas las guerras napoleónicas pese a haber sido herido en campaña como quince veces (algunas de bastante gravedad), y destacar mandando la caballería imperial francesa en Smolensk, en Borodino y en la retirada de Moscú. Esa misma prudencia le servirá también para, una vez que esta postrera aventura imperial de Waterloo acabe en desastre, escapar a los pelotones de fusilamiento y morir tan pancho en su cama muchos años después. Sin embargo, el 18 de junio de 1815, con el destino de toda Europa en la balanza, sin duda Napoleón hubiese agradecido que Grouchy demostrase algo más de iniciativa, intuición y capacidad de riesgo.

fuerzas se enchufan plomo mutuamente a bocajarro, hasta que las diezmadas tropas de van Bylandt deciden que esto ya no está siendo

fuerzas se enchufan plomo mutuamente a bocajarro, hasta que las diezmadas tropas de van Bylandt deciden que esto ya no está siendo

La considerada actitud de Wellington hacia su oponente contrasta con los numerosos menosprecios que ambos comandantes se dirigirán

La considerada actitud de Wellington hacia su oponente contrasta con los numerosos menosprecios que ambos comandantes se dirigirán

prácticamente el alba), y algunos cañones se encuentran hundidos en el fango hasta los ejes de las ruedas. Por no hablar de que en esas circunstancias la artillería será prácticamente inefectiva, pues las balas de cañón se hundirán en el suelo en vez de rebotar y penetrar en las filas enemigas. El Emperador mira al cielo y confía en que el cálido sol de junio seque el piso en pocas horas. “Esperaremos hasta el mediodía. Luego veremos”. A las once y media de la mañana, el terreno no está perfecto pero sí aceptable, y el Emperador da la orden de entrar en acción. Por fin, ya tocaba. Empieza la batalla de Waterloo.

prácticamente el alba), y algunos cañones se encuentran hundidos en el fango hasta los ejes de las ruedas. Por no hablar de que en esas circunstancias la artillería será prácticamente inefectiva, pues las balas de cañón se hundirán en el suelo en vez de rebotar y penetrar en las filas enemigas. El Emperador mira al cielo y confía en que el cálido sol de junio seque el piso en pocas horas. “Esperaremos hasta el mediodía. Luego veremos”. A las once y media de la mañana, el terreno no está perfecto pero sí aceptable, y el Emperador da la orden de entrar en acción. Por fin, ya tocaba. Empieza la batalla de Waterloo.

a para ir al cuerpo a cuerpo contra los franceses. Pero Blücher es un tipo orgulloso, y esto de echarse cuerpo a tierra

a para ir al cuerpo a cuerpo contra los franceses. Pero Blücher es un tipo orgulloso, y esto de echarse cuerpo a tierra